通勤途中の交通事故の労災保険申請

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.16

通勤途中に交通事故に遭った場合

通勤途中に交通事故に遭った場合、その後どのような進め方をすればいいかを説明させていただきます。

会社の総務担当者に相談しても明確な回答をしてくれない場合が多いと聞いています。

お怪我をされた方またはそのご家族の方に有益な情報などを発信していきます。

なぜ労災保険を先行して手続きをした方がいいかなども解説しています。

どこに相談していいか迷ったら社会保険労務士法人愛知労務までお問合せください。

大きなおけがをされた方は、ぜひ、労災先行をお勧めしております。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

労災保険の申請なら愛知労務までお問合せください

愛知労務は、ホームページからのお問合せの方や弁護士からのご依頼などで、難しい労災保険申請をたくさん手がけています。

労災申請をたくさん手掛けていますので、いろいろなパターンの労災事故に精通しています。

特に皆さんが申請するのが難しい案件を得意としています。

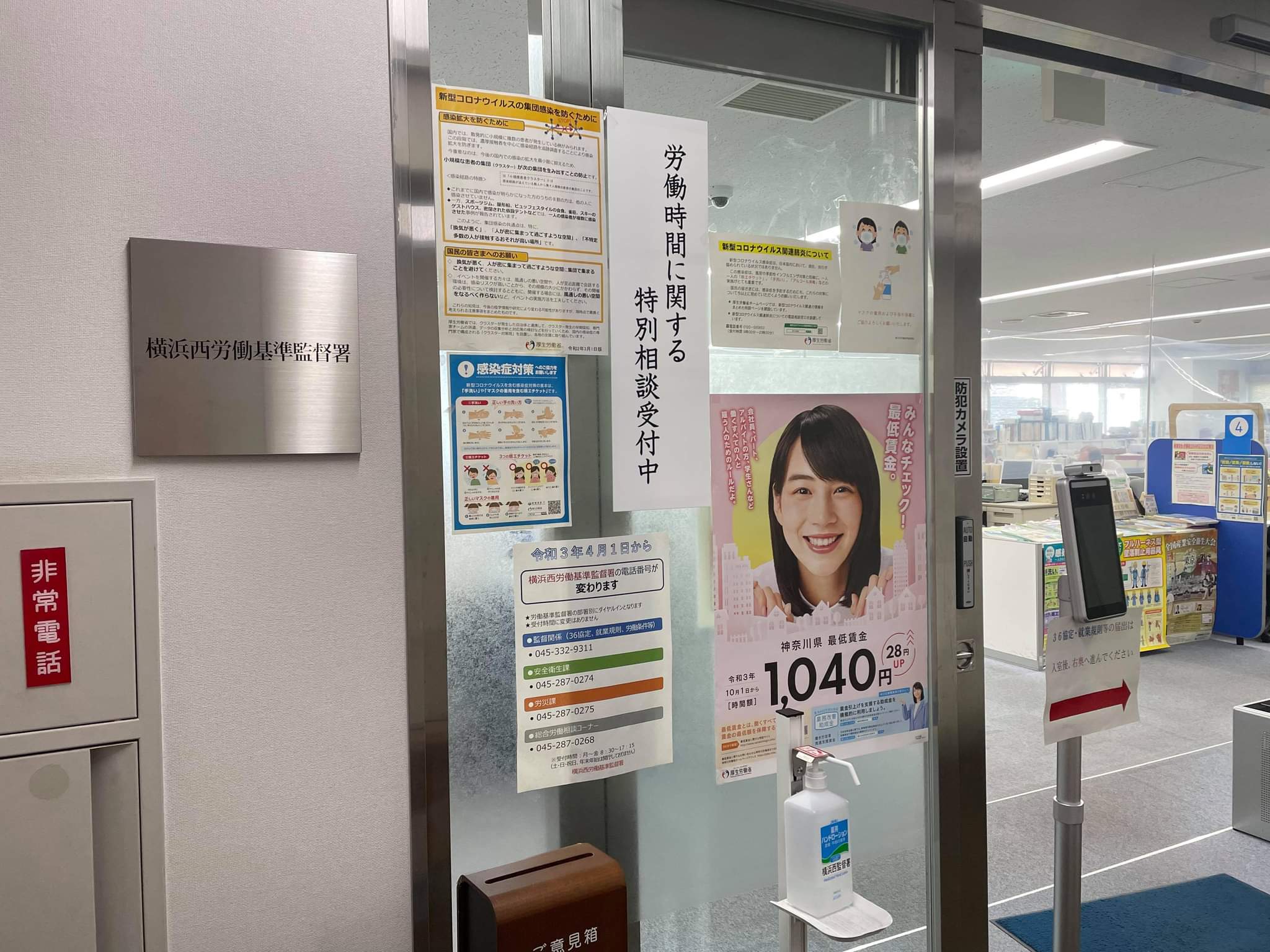

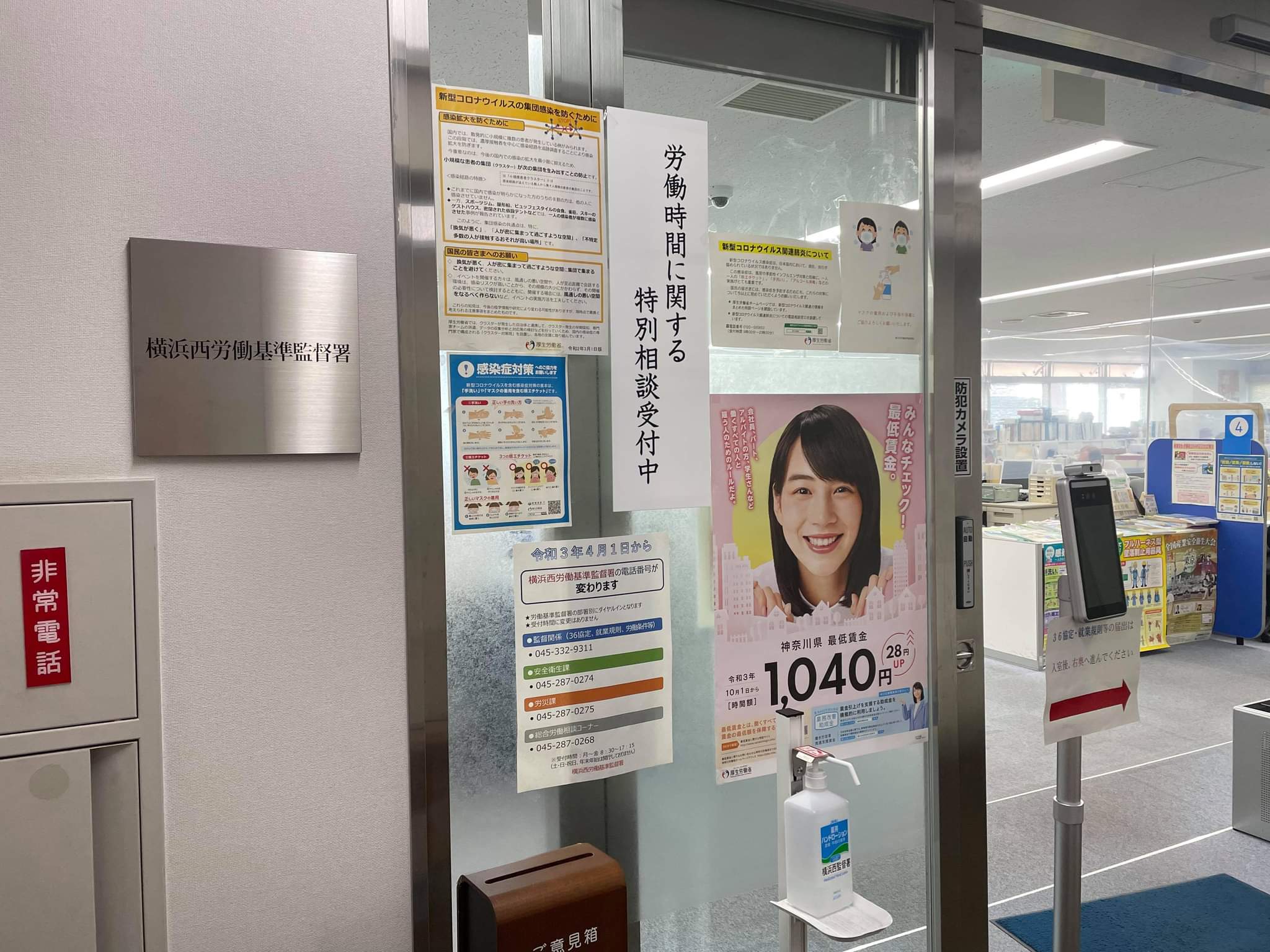

※上記写真は、横浜西労働基準監督署に同行した時の写真です。

障害認定の場合は、「現在の身体の状況」をお客様からヒヤリングをして、病院の先生に障害申請時の「診断書」を記載していただくご依頼の書類を作成しています。

愛知労務独自の添付書類を工夫して、労働基準監督署に申請をしています。

特に力を入れているのは、障害認定する時に労働基準監督署にお客様と一緒に同行することです。

おけがをされた方が自分自身の症状を労働基準監督署の担当官に的確に言えるように補佐しています。

お客様に寄り添い、その時々のいろいろな相談にのっています。

お客様のために、迅速な対応を心がけています。

どうぞ、お気軽にお問合せください。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。

下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

目次

通院費について

労災保険で通院費が請求できます。

お怪我をした方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2kmを超える通院であって、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。

1 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合

2 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合

3 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合

なお、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。

車での通院の場合は、1kmにつき37円です。

片道3.1㎞の方が病院を往復した場合、3.1㎞×2=6.2㎞

1km未満は切り上げて7㎞で計算します

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

治療が長引く時の注意点

治療が長引き、休業が続いている場合、会社の就業規則等を確認する必要があります。

業務中の事故による休業とは違うので、休職期間がいつまで認められるか確認してください。

場合によっては、休職期間満了で自然退職となる場合があります。

休業給付は、「通勤による負傷や疾病による療養のため」「労働することができないため」「賃金をうけていない」という要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。

通勤途中の交通事故から1年6か月経った時点で、治療や休業給付の必要があるかどうか労働基準監督署から書面でお問合せが来ます。

その時は、社会保険労務士にご相談ください。

治療がその時点で打ち切られる場合、治療はそのまま継続するが休業給付が打ち切られる場合、治療も休業給付もそのまま継続する場合、症状が重くて傷病年金に移行する場合などがあります。

治療開始後1年6ヶ月経過し、おケガが治っておらず傷病等級表(1級、2級、3級の3種類あります)の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病年金が支給されます。

傷病年金の支給・不支給の決定は、労働基準監督署長の職権によって行われますので、特別に手続きをする必要はありません。

そのかわり、治療開始後1年6ヶ月を経過してもおケガが治っていない時は、「傷病の状態に関する届」(様式第16号の2)を1か月以内に労働基準監督署長宛てに提出します。

また、治療開始後1年6ヶ月を経過しても傷病年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業給付を請求する時に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出します。

詳しいことは、愛知労務までお気軽にお問合せください。

また、障害厚生年金の障害の認定が決定した時は、その内容を労働基準監督署に報告をすることになります。

その内容によって、労災保険の休業給付の額が一部支給調整がかかって、減額されます。

症状が重い場合は、障害厚生年金の申請の時期にも当たりますので、社会保険労務士にご相談いただければ、障害厚生年金1級、2級、3級、障害手当金の申請を進めていくことになります。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

症状固定し、障害が残った場合

今までの治療が終わり、症状固定し、障害が残った場合は、障害給付の申請をしていきます。当事務所の場合は、労災保険専門の社会保険労務士が手続きを行っています。

障害等級は、1級から14級まであり、自賠責保険の等級とほぼ同じ内容になっています。(一部違う部分もあります)

事故が原因で外傷後うつ病になる方もおられます。精神の障害の申請も社会保険労務士が行っています。

障害給付支給申請書の作成から、診断書の証明の手配、身体の申立書の作成などのお手伝いを積極的にしています。

特に重い症状が残る高次脳機能障害の場合は、ご家族の方と一緒に「日常生活状況報告」の作成のお手伝いもさせていただいています。

障害給付支給申請書や診断書などがそろいましたら、社会保険労務士の方で労働基準監督署の担当官に提出をします。

その時に、併せて障害の認定日の日にちも打ち合わせています。

障害の認定に必要なレントゲンやMRIの画像CDの手配も協力させていただきます。

障害認定の当日は、社会保険労務士が現認の立ち合いの実施をしています。そうすることによって、お怪我をされた方も安心されます。

今まで北は苫小牧労働基準監督署(北海道)、南は大分労働基準監督署(大分県)まで同行させていただきました。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

症状固定後の診察が必要な時は、障害の申請の時にアフターケアの申請も併せて行ってます

アフターケアが認定されますと、健康管理手帳が発行され、原則月に1回の病院の診察が受けれることになります。またお薬の支給を受けることもできます。

有効期間が2年、3年のものと、更新が何回もできるものがあります。

重い障害が残った方や死亡された方のご家族に子供がいる場合

重い障害が残った方や死亡された方のご家族に子供がいる場合、特別な給付制度があります。障害給付の申請前に書類を準備しますので、お申し出ください。

死亡されたご家族の方は、すぐに申請のご準備のお手伝いをさせていただきます。

労災就学等援護費支給

1 趣旨

業務災害又は通勤災害による重度障害者、長期療養者及び遺族に、労災保険の社会復帰促進等事業として労災就学等援護費を支給されます。

2 種類

労災就学等援護費の種類は、次のとおりです。

(1) 労災就学援護費

(2) 労災就労保育援護費

3 支給対象者

(1) 労災就学援護費

労災就学援護費は、次の者に支給されます。

ただし、その者が受ける遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金の年金給付基礎日額が16,000円を超える場合には支給されません。

イ 遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち学資等の支弁が困難であると認められるもの。

ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。

ハ 障害補償年金を受ける権利を有する者(障害等級第1級から第3級までの等級に該当する身体障害がある者)のうち、在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの。

ニ 障害補償年金受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。

ホ 傷病補償年金を受ける権利を有する者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者)のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。

(2) 労災就労保育援護費

労災就労保育援護費は、次に掲げる者に支給されます。

イ 遺族補償年金受給権者のうち、保育を必要とする未就学の児童であり、かつ、その要保育児と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

ハ 障害補償年金受給権者のうち、要保育児であり、かつ、当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

ニ 障害補償年金受給権者のうち、要保育児たるその受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、その要保育児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けている者又は要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

ホ 傷病補償年金受給権者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、当該要保育児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。

4 支給額

(1) 労災就学援護費

労災就学援護費の支給額は、次に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等一人につき、それぞれ次に掲げる額となります。

イ 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者

月額 14,000円

ロ 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者

月額 18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、月額15,000円。)

ハ 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条に規定する第1類の専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者

月額 16,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、月額13,000円。)

ニ 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者、公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(ハに掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者

月額 39,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額30,000円。)

(2) 労災就労保育援護費

労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額12,000円とする。

5 手続

(1) 労災就学援護費

労災就学援護費の支給を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。

労災就労保育援護費

労災就労保育援護費の支給を受けよとする者は、労災就労保育援護費の支給手続について準用する。

支給開始後に労働者の死亡等に伴う損害賠償金等の所得(実収見込)が6,000万円を超えることを了知した場合、欠格事由に該当するため、損害賠償金等の受領の事実が確認できた時点で支給を停止されます。

しかしながら、当該受給者は損害賠償金等の所得額が明らかになるまでは学資の支弁が困難であり、不正利得を得ていたとも認められないことから、既支給分の回収されません。

6 通勤災害についての適用

規定は、遺族年金、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する者について準用する。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

横浜西労働基準監督署に同行

通勤災害の労災の障害認定に社会保険労務士の宮本麻由美が同行しました。

JR保土ヶ谷駅 駅ビル4階にありました。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

令和3年10月6日

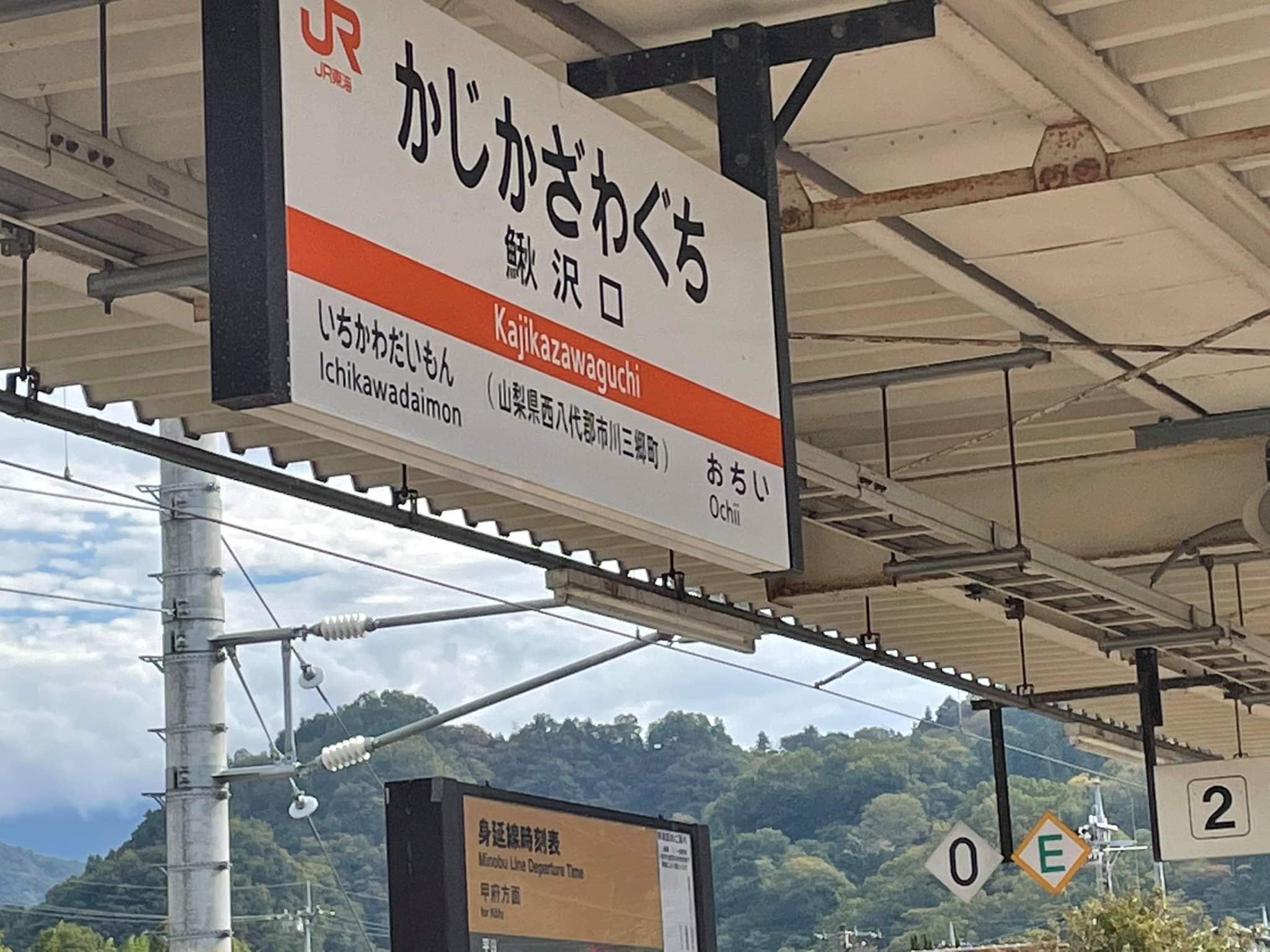

鰍沢労働基準監督署に同行

業務災害の労災の障害認定に社会保険労務士の宮本麻由美が同行しました。

鰍沢口駅から車で5分の所にありました。

令和3年10月27日

死亡事故の場合

会社帰りの交通事故で気を付けないといけないことがあります。

私共が取り扱った事例です。

まずは、労災の認定が取れなかった例です。

時系列では、こちらの方が先です。

Sさんは、会社の帰りに交通事故に遭い、死亡しました。

何が問題になったかというと、会社で退社のタイムカードを打刻した時間と交通事故に遭った時間が3時間半も違ったことです。

Sさんは、会社で残業をして疲れた場合は駐車場の自分の車の中で仮眠をとっていたそうです。

その日は、仮眠のつもりが長く寝てしまったのか、それとも途中で何かをしてから帰ったのかが分からないのですが、(Sさんは亡くなってしまったので、それを聞くすべがないので)タイムカードの打刻の時刻と交通事故証明書に記載されている時刻が3時間半も違っていたことです。こんなに時間が空いているので、私共の事務所では、何故こうなったかの内容を申立書にしてSさんの上司の方と同僚1名に書いてもらいました。

結果は、あまりにも時間が開いているということで遺族年金は不支給となってしまいました。

次は、労災の認定が取れた例です。

今度は、会社の帰りに自転車での交通事故で亡くなった方の事例です。

Hさんは、長時間の残業を毎日しており、夜遅く会社から帰る途中、横断歩道を自転車で渡ろうとした時に自動車にはねられて亡くなられました。

私共がお手伝いをしたのは、ご遺族の方が労働基準監督署に相談に行きましたが、会社からの書類がうまく集まらないので、専門の社会保険労務士に頼もうとして、私共に労災申請を依頼してきました。

愛知労務がHさんのお勤め先と連絡を取り、タイムカードや給与明細、賞与明細書などを取り寄せていきました。

死亡当日のタイムカードの退勤の打刻時刻と交通事故証明書の事故時刻が4時間も違っていました。

ご遺族の方にお聞きしましたところ、Hさんはいつも長時間の残業をしているとのことで、Hさんのお勤めの会社の総務の方に確認したところ、タイムカードの退社の打刻後も残業をしていたそうです。

それを証明してくれるデータの提出をお願いしたところ、Hさんの資料を提出していただけました。

その資料の退社時刻と事故に遭った時刻は、30分ほどしか開いていなかったので、この資料を添えて遺族一時金を請求して、無事、労災保険の給付をいただけることになりました。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。